L’alimentation animale bretonne, entre recul et adaptation

L’alimentation animale a été au cœur de nombreux enjeux ces dernières années : inflation galopante, décapitalisation des cheptels, baisse des volumes fabriqués, … La Chambre d’agriculture a souhaité voir plus clair sur les difficultés et les ambitions des acteurs bretons de ce secteur stratégique pour les filières d’élevage.

Les élus de la Chambre d’agriculture ont souhaité se rapprocher de Nutrinoé, l’association régionale des entreprises bretonnes de nutrition animale, pour mener à bien cette étude. La collaboration entre les deux structures a permis d’avoir une vision d’ensemble de ce secteur au plus proche de la réalité du terrain pour bien en appréhender l’état des lieux. Dans un second temps, une enquête a été réalisée auprès des opérateurs pour se projeter dans l’avenir. Cette deuxième partie fera l’objet d’un autre article à suivre.

En Bretagne, l’alimentation animale est partout !

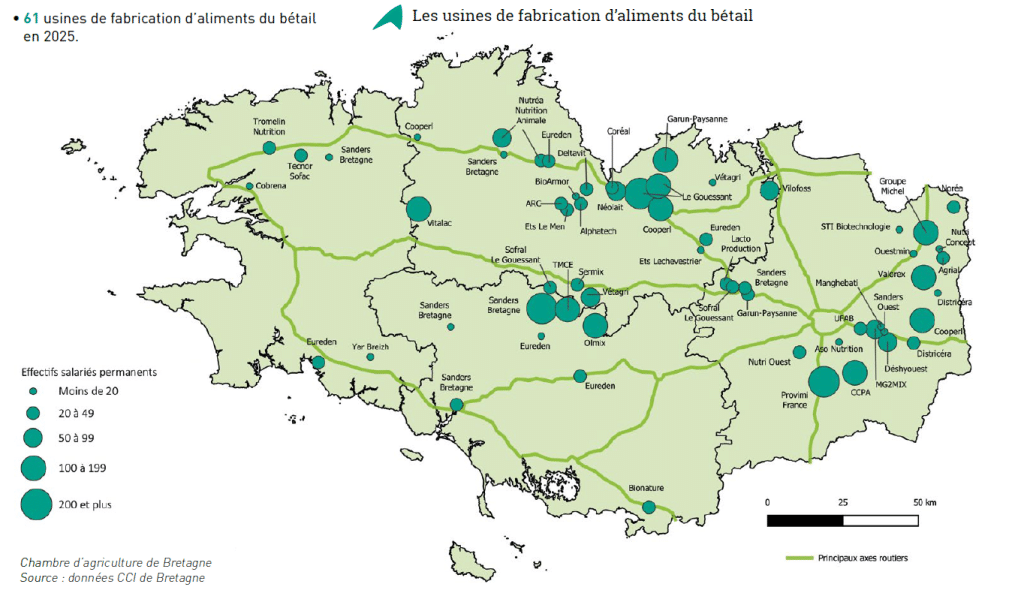

La Bretagne est une terre d’élevage. En conséquence, de nombreux acteurs de l’alimentation animale sont présents dans la région avec plus d’une soixantaine de sites industriels.

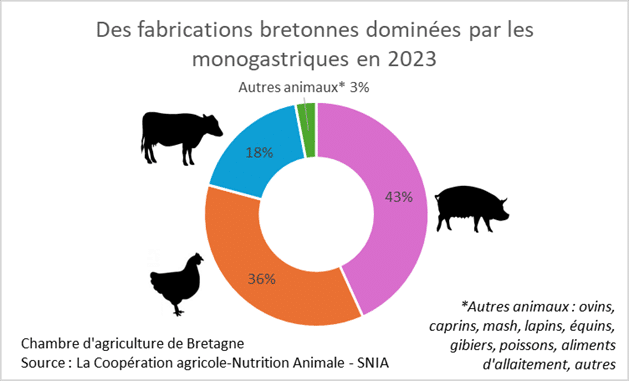

Les fabrications bretonnes d’aliment composé pour animaux de ferme se sont élevées à 6,998 millions de tonnes en 2023. Cela représente 37 % des fabrications françaises. Compte tenu de la spécialisation agricole bretonne, les aliments pour porcs et volailles dominent les fabrications.

Recul des fabrications d’alimentation animale en Bretagne

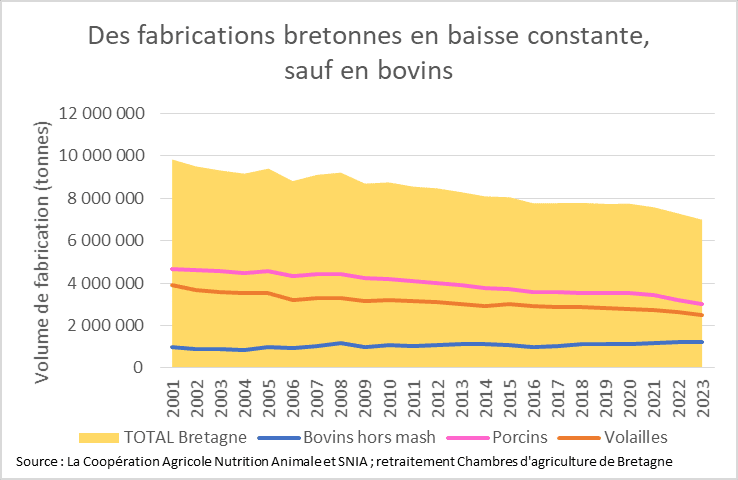

Depuis plus d’une vingtaine d’années, les volumes d’aliments composés fabriqués en Bretagne sont en diminution constante.

Cette tendance est tirée par la baisse des aliments monogastriques porc et volaille. En particulier, l’aliment pour dinde s’effondre. Il passe de 28 % des volumes volailles produits en 2005 en Bretagne à 16 % en 2022. A l’inverse, les fabrications pour bovins sont en croissance, grâce notamment à l’aliment vache laitière.

Ces évolutions de volume sont directement liées aux évolutions de cheptel sur le territoire :

- Le cheptel breton de vaches laitières se réduit depuis 2017, mais deux paramètres expliquent l’évolution favorable des volumes d’aliments. D’une part, avec un cours du lait bien orienté sur l’année 2024, les éleveurs cherchent la performance via l’aliment. D’autre part, l’agrandissement des élevages entraîne bien souvent un parcellaire morcelé, difficilement accessible au pâturage. Cette évolution structurelle tend ainsi à favoriser les aliments composés au détriment de l’herbe.

- Le cheptel breton de porcs charcutiers est aujourd’hui dans une forte dynamique baissière. Cet aliment représente 69 % du total porcin. L’évolution de ce cheptel dans les années à venir sera donc déterminante pour le volume global.

- Le cheptel breton de poules pondeuses se maintient. Cela explique l’augmentation de dix points de la part de l’aliment pondeuse dans le total volaille (de 32 % en 2005 à 42 % en 2022).

- Le cheptel breton de poulet de chair montre un sévère décrochage, lié notamment au déclin de la filière export. La régression de l’aliment volaille devrait donc se poursuivre. 37 % sont en effet liés au poulet de chair.

Restructuration de l’alimentation animale en Bretagne

Pour s’adapter à cette baisse d’activité, les acteurs du secteur breton de l’alimentation animale ont opéré une profonde restructuration depuis une quarantaine d’année.

- Dans les années 1970 et 1980, le secteur de l’alimentation animale en Bretagne était dominé par de grands groupes familiaux comme Glon et Guyomarc’h, ainsi que par des multinationales telles que Cargill, Hens ou Purina.

- Dans les années 1990, le manque de rentabilité pousse les grands groupes à quitter la région (Guyomarc’h et Bourgoin sont démantelés), tandis que de nombreux petits faiseurs familiaux disparaissent. Les coopératives commencent à s’intéresser à la production d’aliments pour le bétail et des fabricants privés locaux émergent.

- Dans les années 2000, des partenariats économiques et capitalistiques comme ceux menant à la création de Nutréa ou des rapprochements entre coopératives et entreprises privées redessinent le paysage.

- Dans les années 2010, les difficultés rencontrées par la filière volaille export se répercutent à l’amont sur les fournisseurs d’aliment. L’usine de Questembert, le plus gros outil breton avec une capacité de 600 000 tonnes par an, ferme.

- Depuis 2020, les coopératives bretonnes poursuivent leur structuration. Eureden (fusion de Triskalia et Cecab) devient un acteur majeur de l’alimentation animale régionale. Les usines moins compétitives ferment.