Agroalimentaire breton : stop ou encore ?

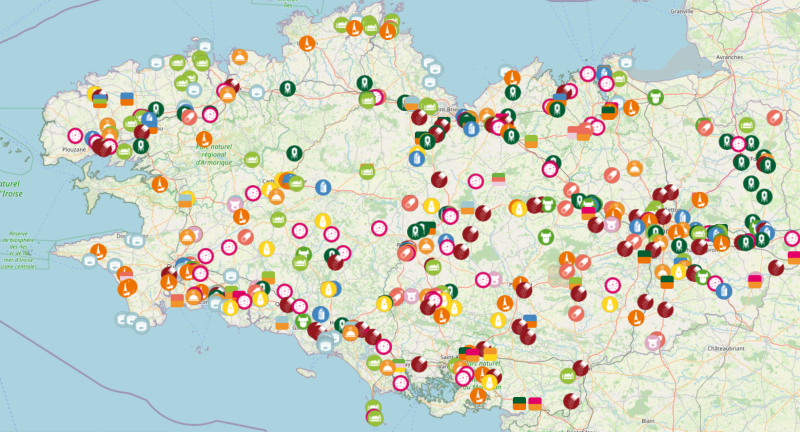

Depuis 2020, l’agroalimentaire breton s’est montré plutôt résilient face aux différentes crises successives. Mais ces deux dernières années ont révélé un affaiblissement économique de la filière. Malgré des fermetures d’usines, la consolidation des sites existants maintient une certaine dynamique dans le secteur.

Le constat est sans appel : l’industrie française est en danger. Selon une étude de Trendeo, observatoire de l’emploi et de l’investissement, les usines se font moins nombreuses en France. Cela fait un an (deux semestres consécutifs) que la France ferme plus d’usines qu’elle n’en ouvre.

L’agroalimentaire breton ferme des sites industriels

Parmi les différents secteurs industriels, celui de l’agroalimentaire est le plus menacé à ce jour. A l’échelle nationale, le solde est négatif avec un différentiel de –13 entre les fermetures et les ouvertures. Les entreprises agroalimentaires sont fragilisées par un contexte économique et financier particulièrement complexe.

Cet indicateur national confirme ainsi la santé fragile du secteur observée en Bretagne. Depuis juin 2024, quatre sites industriels ont dû fermer leurs portes sur le territoire régional :

- l’abattoir Quintin Viandes (22),

- l’entreprise de découpe de viande AIM (35),

- la conserverie Saupiquet (29),

- l’usine Nutréa à Languidic (56).

Les difficultés de l’agroalimentaire breton

Depuis 2024, l’incertitude politique fragilise les entreprises agroalimentaires par un manque de visibilité et une inertie excessive des pouvoirs publics. L’industrie agroalimentaire s’enfonce ainsi dans sa mauvaise dynamique déjà engagée par la hausse des charges, la pression de la grande distribution et la concurrence internationale.

D’après l’Observatoire Français des Prix et des Marges (OFPM), les marges nettes de l’industrie agroalimentaire restent inférieures à leur niveau d’avant la crise de l’inflation. Le rapport pointe également que la rentabilité du maillon industriel reste faible. Depuis 2022, le taux de profitabilité diminue pour l’ensemble des filières animales, un secteur particulièrement présent en Bretagne.

Une étude de la Banque de France révèle un recul durable de la valeur ajoutée des industries agroalimentaires bretonnes. De plus, quelle que soit la filière concernée, la capacité d’autofinancement ne dépasse pas les 4 %. La valeur ajoutée et l’autofinancement sont pourtant ce qui permet aux entreprises d’investir pour l’avenir et de rester compétitives.

L’espoir de l’agroalimentaire breton

Si l’agroalimentaire breton ne crée pas de nouveaux sites industriels, le secteur réalise de nombreuses extensions de sites existants. L’indicateur de Trendeo pourrait ainsi être plus favorable en intégrant ces investissements qui dynamisent l’activité et stimulent les recrutements. Voici quelques exemples non exhaustifs pour illustrer cette énergie bretonne :

- Extension de l’unité d’abattage et de découpe de poulet de Boscher Volailles (22) prévue en 2026 ;

- Extension de l’atelier de pâtisseries salées de Stalaven STB (22) ;

- Augmentation des capacités de production de Lactalis (35 et 56) ;

- Extension du site de production de sandwich Daunat (56) ;

- Extension avec une quatrième ligne de production pour Biobleud (29) ;

- Doublement des volumes pour Cité Marine (56).

Cet élan breton semble être porté principalement par des grandes entreprises. Pourtant, malgré la situation dégradée, les PME et les ETI ne baissent pas les bras et sont volontaristes face à l’avenir. Elles comptent notamment sur le fonds « Industries agroalimentaires » qui doit être opérationnel début 2026. Ce fonds d’investissement structurant pour la filière a pour objectif de lever plus de 500 M€, dont 200 M€ apportés par l’État. Il doit stimuler l’écosystème existant en renforçant la compétitivité et la résilience des entreprises alimentaires françaises.