Du bœuf toujours plus haché

Entre 2017 et 2022, les tendances de consommation de viande bovine par les Français sont les mêmes que par le passé. A savoir une érosion progressive de la quantité consommée. De plus en plus d’achats en restaurant et de moins en moins en supermarché. Et de la viande de plus en plus transformée. Cependant, la production française est entrée dans une période de contraction de ses volumes ce qui change la donne pour le secteur.

L’Institut de l’Élevage vient de sortir une nouvelle édition de son étude intitulée « Où va le bœuf ? », téléchargeable ici. Elle fait le point sur les débouchés de la production française de viande bovine à partir de chiffres portant sur l’année 2022. Une comparaison avec les résultats du travail antérieur, s’appuyant sur des données datant de 2017, permet d’appréhender les évolutions qu’a connu ce secteur pendant cette période de cinq ans.

Une consommation déclinant moins vite que la production

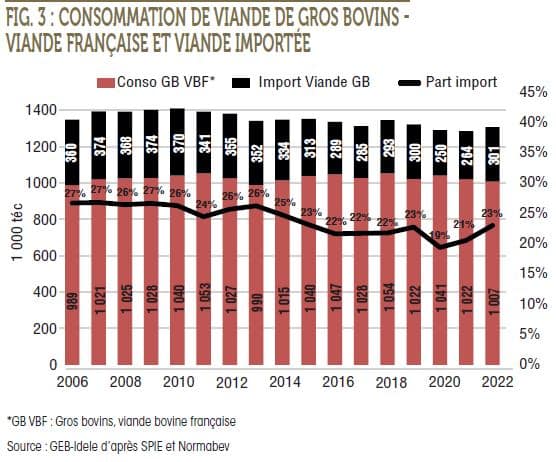

Au niveau quantitatif, la consommation française de viande bovine poursuit sa baisse tendancielle, sans changement notable de rythme. Les Français mangeaient 21 kg équivalent carcasse de viande bovine en 2023 contre 26 kgec en 2003. L’érosion est progressive comme le graphique ci-dessous l’illustre.

En parallèle, la production française a connu la même évolution que la consommation, jusqu’à ce que la décapitalisation du cheptel national, débutée en 2018, se répercute au niveau des abattages à partir de 2022. Entre 2021 et 2024, ceux-ci chutent de 7,6 %. Cela explique l’augmentation de la part de viande importée dans la consommation française, qui est passée de 19 % en 2020 à 25 % en 2024. La décroissance des volumes de production est donc un premier élément marquant de ces dernières années. Cela a favorisé la hausse des importations.

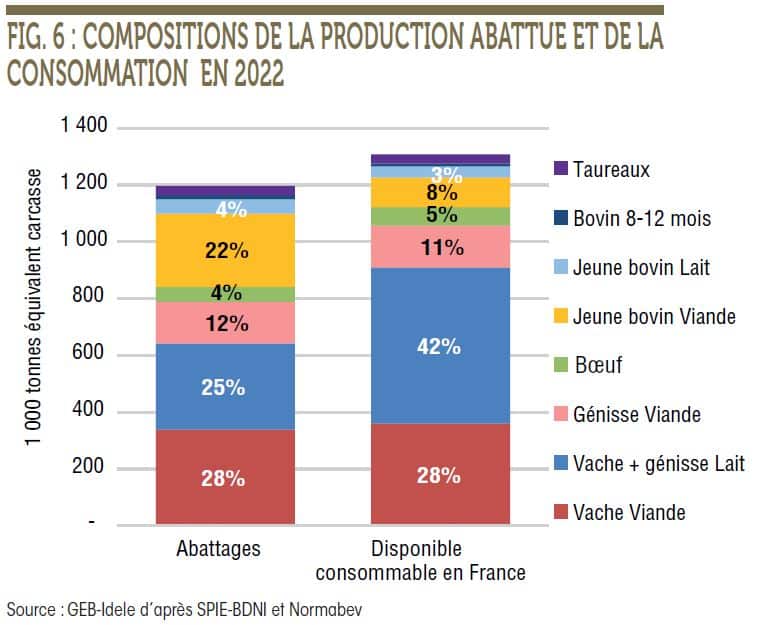

Concernant le type de produits importés, les choses n’ont pas évolué par rapport au passé. Il s’agit pour 82 % des volumes de femelles laitières. Dans le même temps, 82 % des exportations françaises de viande bovine concernent des jeunes bovins de type viande. Cela s’explique par le profil de la consommation française qui privilégie les femelles.

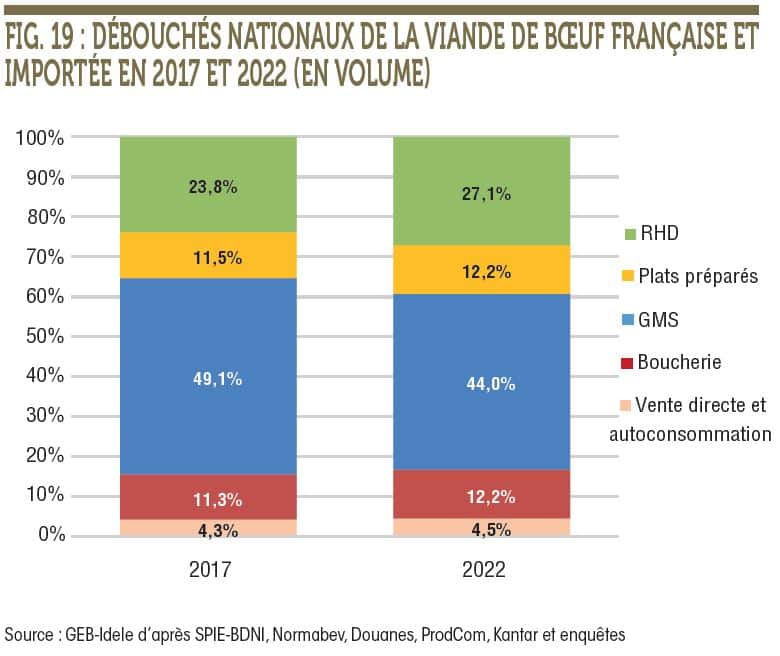

Les restaurants ont le vent en poupe

Dans un contexte de décroissance de la consommation de viande bovine, le secteur de la restauration hors domicile fait plus que tirer son épingle du jeu. En 2017, il écoulait 316 000 tonnes équivalent carcasse (tec) à de viande bovine. En 2022, ce chiffre grimpe de 15 % à 362 000 tec. A l’inverse, les GMS perdent du terrain tout en restant le premier débouché national de viande bovine. 727 000 tec de viande bovine sont vendues en GMS en 2022 contre 785 000 tec en 2017 (-7 %).

On peut remarquer la bonne résistance de la boucherie qui accroît même légèrement sa part de marché sur cinq ans. Elle représente 12,2 % des achats des Français en 2022. Quant à la vente directe et autoconsommation, elle stagne juste au-dessus de 4 %. L’effet Covid, qui a généré un fort surcroît d’activité pour ce débouché, n’a donc pas perduré. La vente directe est cependant solidement implantée dans le paysage français.

Le rapport de l’Institut de l’Élevage confirme une fois de plus que les importations se retrouvent en premier lieu dans les assiettes de la RHD. 55 % des volumes vendus dans les restaurants et cantines proviennent de l’étranger (52 % en 2017).

Toujours plus de haché

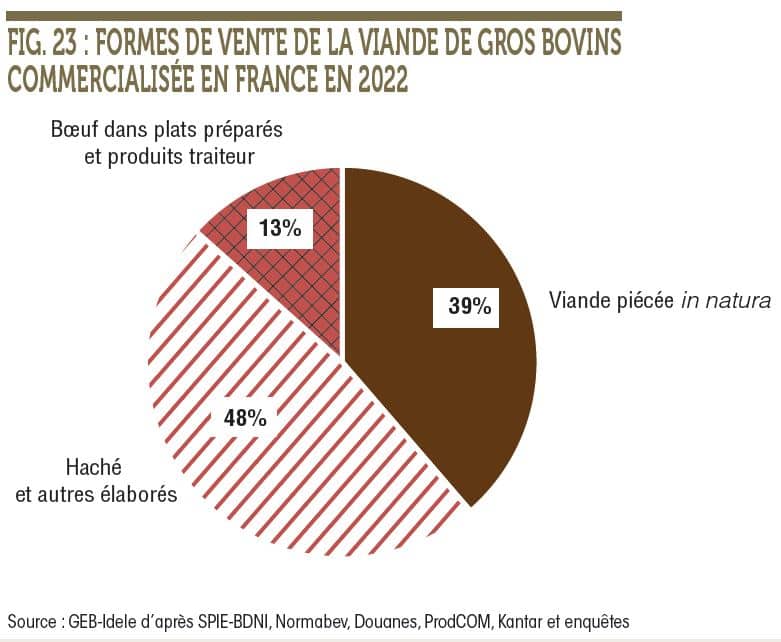

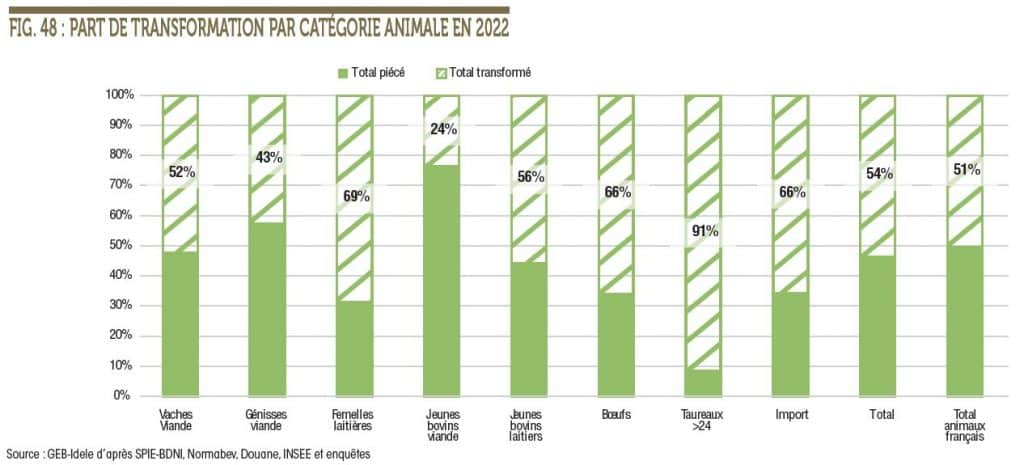

Ce rapport permet aussi de suivre un paramètre important pour la filière à savoir la répartition entre les ventes de viande piécée d’un côté et celles de viande hachée ou transformée de l’autre. En 2022, 39 % de la viande bovine était vendue sous forme de viande piécée contre 43 % en 2017. La part de haché et de viande transformée a donc poursuivi sa croissance durant cette période.

Cela a des conséquences principalement pour les vaches de race à viande. Le piécée permet en effet une meilleure valorisation que le haché. Il permet aussi une différenciation entre la viande issue des animaux laitiers et allaitants en faisant ressortir l’aspect plus qualitatif des ces derniers. Avec la hausse de la transformation, une part grandissante de la carcasse des femelles allaitantes est vendue au même prix qu’une carcasse de vache de réforme laitière. En 2022, 52 % de la carcasse des vaches à viande était vendue en transformé. L’écart entre les cotations des vaches allaitantes et des vaches laitières continue logiquement de se réduire.

En conclusion, la baisse de production consécutive à la décapitalisation en cours du cheptel français est le fait le plus structurant de la filière actuellement. Elle explique la hausse des importations. Ainsi, même si l’obligation d’afficher l’origine des produits s’appliquait à la RHD, cela aurait sans doute peu d’effet faute de production nationale suffisante permettant de répondre à la demande. La chute des volumes rend aussi moins problématique que par le passé le développement du haché. Car si les animaux de race à viande sont « trop » qualitatifs pour ce produit, le manque de bovins fait qu’ils sont nécessaires pour répondre quantitativement à la demande.