Les robots de traite face au manque de main d’œuvre

Bénéficiant d’un fort développement depuis vingt ans, les robots de traite sont aujourd’hui présents dans un élevage laitier breton sur cinq. Une publication du réseau Inosys national parue récemment analyse les impacts réels de ces robots de traite sur les résultats technico-économiques des exploitations sur la période 2014-2022.

Premier constat, les robots de traite se développent de la même manière au niveau national qu’en Bretagne, puisque, en 2022, 20 % des fermes suivies par le réseau Inosys en possèdent. En région, c’est le même chiffre qui est avancé. Au niveau national, le développement est moindre dans les exploitations en zones de montagne, en zones AOP, ainsi que dans les systèmes bio. Les exploitations conventionnelles de plaine sont ainsi 28 % à être dotées de robots de traite. Enfin, le développement des robots de traite est particulièrement important sur les cinq dernières années, tous systèmes confondus.

Des robots de traite pour gagner du temps

Une comparaison des systèmes conventionnels de plaine avec et sans robot montre que la différence principale, parmi les caractéristiques techniques, réside dans les volumes produits. Les exploitations robotisées ont un volume moyen de 820 000 litres annuels, soit près de 90 000 litres de plus que celles sans robot de traite, alors même que les structures sont relativement similaires en taille de cheptels. Enfin, les exploitations avec robots requièrent moins d’unités de main d’œuvre (UMO) pour la production laitière : 1,7 contre 2,1 pour celles sans robot.

Dès lors, le robot de traitre permet à la fois d’accroitre la productivité par vache laitière (+6,7 %), mais surtout la productivité par UMO (+40 %). Ce résultat est cohérent avec le fait que les robots de traite sont généralement installés dans l’objectif d’un gain de temps. Toutefois, on peut noter que le nombre d’UMO moyen par exploitation est sensiblement identique, qu’il y ait ou non robot de traite. Le gain de temps que permet le robot de traite est donc utilisé pour des productions complémentaires.

Une forte hétérogénéité dans les résultats

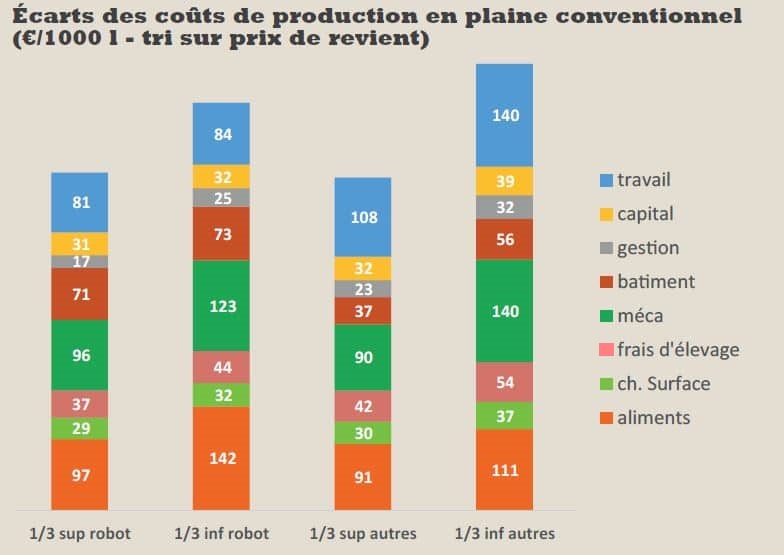

Les exploitations avec robots de traite se distinguent, en moyenne, par des charges de travail nettement plus faibles (-28 %) qui compensent la hausse des charges du poste bâtiment dans le coût de production ainsi que du poste aliments, dont la hausse est liée à une consommation plus importante de concentrés.

Cependant, les écarts de coûts peuvent être plus importants entre exploitations ayant le même système de traite qu’entre exploitations ayant un système de traite différent. Dans les systèmes robotisés, les écarts s’expliquent principalement par les postes aliments et mécanisation. Sur le poste aliments, c’est en particulier une consommation excessive en concentrés qui explique des charges élevées. En revanche, quelle que soit la performance globale du système, le robot de traite permet d’avoir une bonne maitrise des charges de travail. Au contraire, dans les exploitations sans robot, un coût de production élevé s’explique en partie par des charges de travail supérieures.

Une croissance des volumes pour tous les systèmes

L’étude compare ensuite trois groupes de systèmes : ceux sans robots, ceux ayant installés un robot avant 2014, et ceux qui sont passés en traite robotisée sur la période 2014-2022. Pour tous ces systèmes, on observe une croissance moyenne des volumes entre 2014 et 2022, qui est similaire (entre +130 000 l. et +150 000 l.).

En revanche, les moyens pour y parvenir diffèrent. Cette croissance des volumes a été permise par une hausse de la productivité par UMO pour les systèmes robotisés, tandis qu’elle s’est traduite par une hausse de la main d’œuvre salariée pour les systèmes sans robots. Sur cette même période, les difficultés de recrutement de la main d’œuvre salariée se sont multipliées, en particulier dans les élevages laitiers. En effet, d’après les données régionales de l’Anefa, un recruteur en élevage bovin lait doit attendre plus de quatre mois avant de trouver un salarié, soit la durée la plus longue toutes productions confondues. L’installation de robots de traite qui permet de contourner ces difficultés croissantes peut donc expliquer leur développement particulièrement important de ces dernières années.

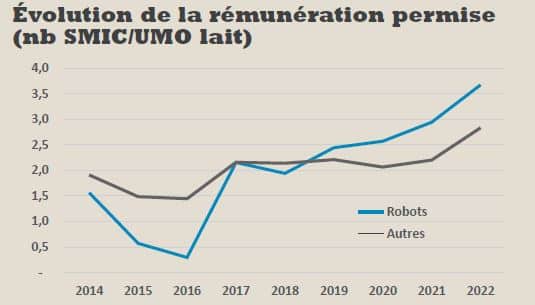

Une rémunération plus fluctuante

Enfin, l’étude analyse l’évolution de la rémunération de l’atelier lait selon les systèmes, toujours sur la période 2014-2022. Sur les dernières années de la période, caractérisées par un prix du lait élevé, la rémunération pour les systèmes robotisés est plus élevée. En 2022, elle est supérieure à 3,5 Smic/UMO lait contre 2,8 Smic/UMO lait pour les systèmes sans robot. Cependant, en période de crise, les systèmes robotisés sont bien moins rémunérateurs. En 2016, la rémunération est inférieure à 0,5 Smic/UMO lait pour les systèmes robotisés contre 1,5 pour les systèmes sans robot. La rémunération moyenne sur la période étudiée est ainsi sensiblement identique pour les deux types de systèmes. Tout l’enjeu, pour les systèmes robotisés, est d’avoir une bonne gestion de la trésorerie afin de lisser au mieux les variations liées à la conjoncture économique.

L’Etude Robot de traite de Inosys Réseaux d’Elevage est disponible ici