La France à table : quand l’alimentation devient un révélateur de nos fractures

Le repas, ce rituel au cœur de l’identité française, n’échappe plus aux secousses de notre époque. La deuxième édition de l’enquête La France à table menée par l’ObSoCo et la fondation Jean Jaurès dresse un portrait contrasté : si manger reste associé au plaisir, les contraintes économiques, la défiance envers certains acteurs et la montée des inquiétudes sanitaires ou écologiques bousculent nos assiettes.

Le plaisir en recul, à l’ombre de l’inflation

Il fut un temps où « bien manger » signifiait avant tout partager un moment convivial. Aujourd’hui, seuls 57 % des Français déclarent encore trouver du plaisir dans leur alimentation. En 2016, ils étaient 16 points de plus. Manger devient alors plus une nécessité et le temps à table se réduit : plus d’un Français sur deux y consacre moins de trente minutes. Et la solitude s’installe : 43 % dînent seuls, contre 29 % vingt ans plus tôt.

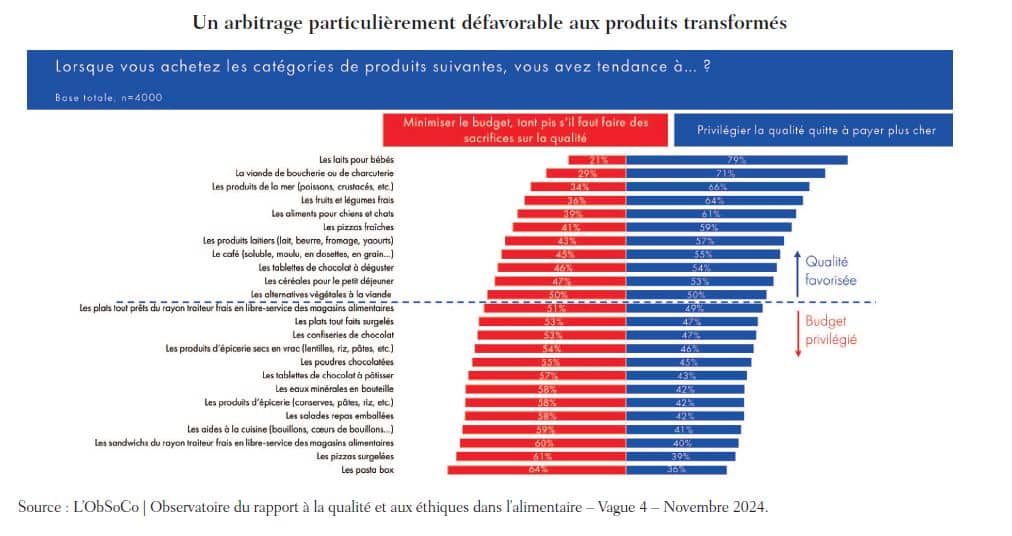

Un plaisir qui par ailleurs coûte de plus en plus cher : avec une inflation qui s’établit à 28 % sur dix-huit ans d’après l’institut Circana (avec une nette accélération ces quatre dernières années), 37 % des ménages ont restreint leurs dépenses alimentaires, dont 11 % de manière importante. Les choix se sont faits en fonction du porte monnaie : 40 % privilégient désormais les produits premier prix ou les marques de distributeur, et ce essentiellement lorsqu’il s’agit de produits transformés (voir graphique ci-après).

Quant au bio, il recule : 54 % en consomment au moins une fois par mois, contre 76 % en 2021. Jugé trop cher et parfois réduit à du « marketing », il pâtit autant de la défiance que du contexte inflationniste.

Une alimentation éclatée

L’étude révèle que la France se polarise. D’un côté, une aspiration partagée à « mieux manger », plus sain et plus durable, essentiellement portée par les plus aisés, mais pas uniquement. De l’autre, des contraintes financières et organisationnelles qui poussent à la frugalité ou à la consommation de produits transformés et peu qualitatifs.

Un Français sur trois suit en effet désormais un régime spécifique (sans gluten, flexitarien, végétarien…). 22 % des Français ont par exemple déclaré avoir réduit ou arrêté leur consommation de viande, essentiellement pour des raisons de santé ou par souci de l’environnement. D’un autre côté, la pratique du jeûne progresse, et près de 40 % des interrogés déclarent avoir réduit leurs quantités pour tendre vers plus de frugalité.

Parallèlement, la restauration rapide et la livraison à domicile connaissent un essor marqué, surtout chez les jeunes. La progression de la consommation d’aliments ultra-transformés représente une autre facette de ces mutations alimentaires. Les moins de trente ans privilégiant accessibilité et praticité en sont friands, si bien que ces produits pèsent 30 % des apports énergétiques quotidiens, accentuant la progression de l’obésité (près d’un adulte sur deux en France est en surpoids ou obèse).

La grande distribution sous pression face à la diversité des pratiques

La grande distribution voit son modèle fragilisé par la diversification des pratiques d’achat. Alors qu’en 2019 les Français fréquentaient en moyenne 3,3 circuits alimentaires, ils en visitent 5,3 en 2024. Cette dispersion, accélérée par la pandémie, profite aux commerces traditionnels (boulangeries), aux enseignes spécialisées du frais (Grand Frais, Fresh), aux spécialistes du bio, aux acteurs de la livraison (Picnic, Jow) et aux mono-spécialistes (Marie Blachère, MaxiCoffee). En cinq ans, la grande distribution a perdu trois points de parts de marché, soit 8 milliards d’euros.

Certains consommateurs privilégient désormais qualité, expertise et service plutôt que le seul critère de prix. Face à cette recomposition, les grandes enseignes doivent redéfinir leur proposition de valeur pour regagner en légitimité. A l’opposé, les contraintes budgétaires poussent une autre partie de la population vers des produits moins chers, ultra transformé et innovants. Le défi pour la GMS : répondre à une demande plus exigeante et fragmentée, loin du modèle unique du supermarché centralisé.

Pour en savoir plus, consultez l’enquête La France à Table de la Fondation Jean Jaurès et de l’ObSoCo.