L’artichaut breton en quête de renouveau

La production d’artichauts bretons est en repli depuis de nombreuses années. Phénomène qui serait lié à un recul du nombre de producteurs et aussi de la consommation française. Quelles sont les pistes pour redynamiser l’artichaut, légume emblématique de la production légumière bretonne ?

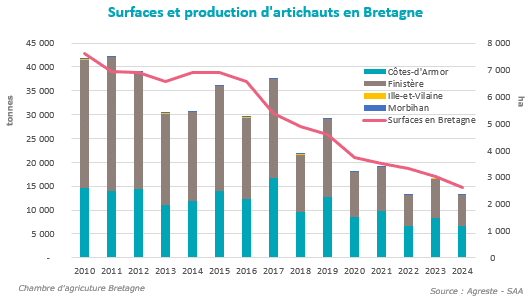

Des surfaces et une production en recul

En 2024, les surfaces bretonnes en artichauts ont reculé de 13 % par rapport à l’année précédente. Depuis 2016, plus de 3 900 ha d’artichauts ont disparu (-60 %). Au niveau national, le repli atteint 12 % entre 2023 et 2024. Une chute de plus de 50 % en comparaison à l’année 2016.

Cette réduction de surface se répercute sur la production, qui en Bretagne diminue de 20 % entre 2023 et 2024. Conséquence de la perte en volume, le poids de la région dans la filière nationale recule. En 2024, elle représente 71 % des surfaces et 61 % de la production française d’artichaut. Elle représentait respectivement 89 % et 87 % en 2010.

A l’inverse, l’Occitanie connait un essor notable. Sa production d’artichauts a progressé de 40 % entre 2010 et 2024. Elle représentait près de 30 % de la production française en 2024 contre moins de 10 % en 2010. Toutefois, selon le RNM, les difficultés rencontrées en 2022 et 2023, rendements faibles et commercialisation difficile, pourraient mettre fin à cette dynamique. Les surfaces cultivées en Roussillon reculent déjà de 6 % entre 2023 et 2024.

La culture d’artichaut a besoin de main d’œuvre

Selon Christian Bernard, président de la section artichauts de Prince de Bretagne, le recul des surfaces cultivées s’explique davantage par le vieillissement des producteurs que par des facteurs conjoncturels. Lors des départs en retraite, souvent les surfaces en artichauts ne sont pas reprises. A cela s’ajoute une contrainte majeure : cette culture est très gourmande en main d’œuvre. Là où la culture de blé nécessite environ 8 heures de travail pour un hectare, l’artichaut en demande plus de 300. En 2024, il resterait moins de 300 producteurs d’artichauts contre plus de 1000 en 2017.

Une consommation qui s’effrite

En moyenne un ménage français ne consomme que 750 g. d’artichaut par an, loin derrière les Italiens (8 kg) et les Espagnols (5 kg). Un écart qui s’expliquerait notamment par la diversité de l’offre dans ces pays. L’artichaut s’y décline en frais, 1re gamme, surgelé, en bocal.

D’après le CTIFL, à partir des données du panel Kantar, les achats d’artichauts par les ménages sont restés globalement stables entre 2020 et 2022, avant de fléchir en 2023 et 2024. Seulement 30 % des Français en consomment. De plus, les acheteurs d’artichauts sont significativement plus âgés que la moyenne de consommateurs de légumes frais en général. Les sexagénaires et septuagénaires représentent 74 % des volumes achetés, contre 48 % pour l’ensemble des légumes frais. Si rien n’est mis en place, le recul de la demande pourrait s’accentuer dans les années à venir.

Comment relancer la production ?

Pour mieux répondre aux attentes des consommateurs, Prince de Bretagne en partenariat avec l’Organisation Bretonne de Sélection (OBS) a mis au point une nouvelle variété. Cet artichaut vert (type Camus), obtenu par sélection est plus charnu et a une meilleure tenue en rayon.

Côté débouchés, la majeure partie des volumes sont commercialisés en frais. Jusqu’en 2022, environ un quart de la production régionale était toutefois valorisée sous forme de surgelés, via l’usine de Saint-Martin des Champs. Sa fermeture a privé la filière d’un débouché pour les artichauts d’un calibre non conforme. Pour y remédier, Prince de Bretagne a investi 2,6 millions d’euros dans un atelier à Camlez, dans le site dédié à la transformation du Coco de Paimpol. Il pourra traiter jusqu’à 1 200 tonnes de produits bruts par an, soit 120 tonnes de fonds d’artichauts. Les produits sont destinés aux particuliers et à la restauration. En 2023, alors que l’ancienne unité était fermée, 20 à 30 % de la production d’artichauts n’avaient pas trouvé preneur.

Prince de Bretagne mène aussi des recherches afin de valoriser les 90 % du légume restant (extraction de jus, méthanisation, fourrage…).

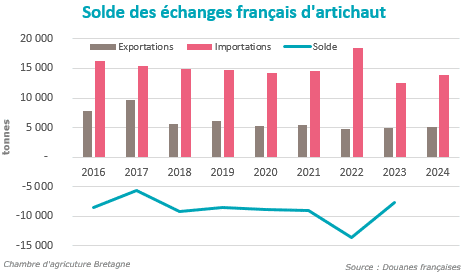

Une filière artichaut breton déficitaire

Cette volonté de relance de la production est d’autant plus importante que le taux d’autoapprovisionnement français en artichaut atteint 52 %. En 2024, le déficit commercial s’élève à 8 957 tonnes et 8,2 M€. Il est en légère amélioration par rapport aux moyennes 2019-2023 de -9 580 tonnes et -11 M €. L’Espagne fournit à elle seule 84 % des volumes importés, suivie par l’Italie (15 %).

Des perspectives de consommation positives du côté des 25-35 ans

Une enquête menée en 2018 par le CTIFL et renouvelée en 2024 met en lumière l’évolution de la consommation d’artichauts des 25-35 ans. Ils sont moins friands de gros artichauts que leurs aînés, mais il existe des signaux encourageants. Si les 25-35 ans privilégient les formats surgelés, plus pratiques, une partie d’entre eux déclarent ne pas en acheter, faute de savoir comment le cuisiner. Ils sont en attente de recettes faciles et rapides. Côté préparation, ils adoptent les nouveaux appareils de cuisson, comme les robots multifonction ou la plancha pour les artichauts petits violets. Pour répondre à cette demande de praticité, Prince de Bretagne avait mis au point il y a 6 ans, l’Articook®, une cloche permettant sa cuisson au four à micro-onde.

L’artichaut possède de nombreux atouts en termes de santé, de saveur et de facilité de préparation. Des points à mettre en avant auprès des consommateurs de demain afin de relancer la consommation. Selon Christian Bernard, président de la section artichaut de Prince de Bretagne, «Si les perspectives de consommation sont là, la production suivra ». Pourtant, même si la campagne se présente bien pour le moment, on s’attend à un nouveau recul des surfaces en 2025.